「Free as in Freedom」和訳プロジェクト

View 第 3章file info

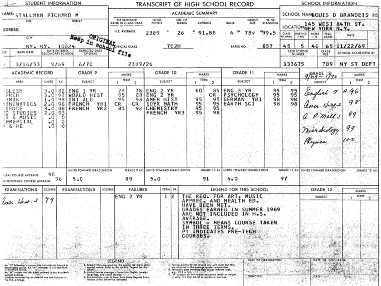

第3章 若きハッカーの肖像リチャード・ストールマンの母アリス・リップマンは、息子に特別な才能があるのだと悟った瞬間をいまだに忘れていない。 「それは、8歳のときだったと思うわ。」リップマンは回想する。 その年は1961年、離婚をしたばかりのシングル・マザーであったリップマンは、マンハッタンのアッパー・ウェスト・サイドにある、寝室が一部屋のちっちゃなアパートで、週末の午後をのんびり過ごしていた。サイエンティック・アメリカン誌をパラパラめくっていると、リップマンは自分が大好きな記事に行き当たった。それはマーティン・ガードナーが書いたコラムで、「数学ゲーム」と題されていた。当時美術の代用教員であったリップマンは、頭の体操にガードナーのコラムを楽しんだ。そばのソファでいつのまにか本に注目していた息子と一緒に、リップマンはその週の特集パズルを解いてみることにした。 「そのパズルを解くとなると、私は適任ではなかったわ。」と、彼女は認める。「でも私は美術家として、自分が心理障壁を乗り越えていく助けに本当になることが判ったの。」 「彼女のパズルを解こうとする試みはすぐに越えがたい壁となった」と、リップマンは言う。嫌になって雑誌を放り投げようとすると、シャツの袖が優しく引っ張られてハッとした。 「リチャードだったの。」彼女は回想する。「私が助けを求めているのかどうか知りたがっていたの。」 パズルと息子を交互に眺めて、最初はその申し出に懐疑的だった、とリップマンは言う。「リチャードに、雑誌が読めるのかどうかを聞いたの。」彼女は言う。「イエス、って彼は言ったわ。その上、彼はもうパズルを解いちゃっていたの。次には、彼はどうやって解くのか私に説明し始めたのね。」 息子の解法ロジックを聞いて、リップマンの懐疑心はすぐに解けた。「彼は頭のいい子なんだっていつも思っていたのよ。」彼女は言う、「けれど、これが、彼がいかに知性が進んでいるかを、実に知らされた最初のことだったの。」 それから30年経って、リップマンは、この思い出を笑ってこう強調する。「正直に言えば、そんなパズルの解き方を私が理解できるなんて考えてはいなかったの。」彼女は言う。「私が覚えているのは、彼が答えを分かったということに驚いたことだけだわ。」 二度目のマンハッタンのアパートメント──同じ大きさの広い寝室が3つあって、今は故人となったモーリス・リップマンとの1967年の結婚を機に、彼女と彼女の息子が、引っ越したのだが──そのダイニング・ルームのテーブルにアリス・リップマンは腰掛けて息子の小さい頃を思い出すと、ユダヤ人母の矜持と困惑の混じったものをあふれさせる。ダイニング・ルームの食器戸棚のすぐ隣には、顔中ひげで博士号のローブを着たストールマンの写真が8行10列になってあった。リップマンの甥と姪の写真のそばでその姿は卑小に見える。しかし訪問者がそこに気づくように、リップマンは皮肉を込めてその傑作な配置のバランスを確認するのだ。 「リチャードは、グラスゴー大学で名誉博士を授与された後、ぼくは勝った、って強く言ったの。」と、リップマンは言う。「私に言うに、『ママ、なんだと思う? ぼくは初めて卒業式に出席したんだよ。』」1 そんな発言は、神童を思い起こさせるユーモアのセンスの表れだ。彼女は、息子の不屈さと普通でない行動の話を聞くにつけ読むにつけ、それに応じて、間違いなく、少なくとも10個は話してくれるのだ。 「彼は保守的だったの」と、彼女は、嘲笑し憤慨しお手上げの姿勢で言う。「まさにこのテーブルでサイテーの議論をしていたわ。公立進学校教師の一員で組合を結成しようとしていたの。それで、彼はとっても怒った。彼が見るに、その組合は崩壊している、って。彼はそれから、社会保障にも反対していたわ。人というのは、もっともっと自分のお金を投資して稼ぐことができるんだ、って考えていたの。10年もしないうちに、彼があんな理想主義者になるなんて誰が思ったでしょう? 私が覚えているのはこれだけ。彼の異父姉妹が私のところにやってきてこう言ったの。『彼が徒党を組んだら何になるんでしょうね? ファシスト?』」 10年近く片親であり、リップマンは、――彼女とリチャードの父ダニエル・ストールマンは1948年に結婚し、1958年に離婚した。その後、その親権は別々にあったのだが――息子の当局への反感を証言する。彼女はまた、息子の強い知識欲を証言する。リップマンが言うに、そのふたつの力が絡み合っているとき、彼女とその息子は最大のバトルを行っていたのだった。 「彼がまったく食事をとりたがらないようなことがあったの。」と、8歳ぐらいに始まり、1970年に高校を卒業するまで終らなかった生活パターンを思い出して、リップマンは言う。「彼を夕食に呼んでいるのに、彼はそれが聞こえないのね。9回も10回も、気づかせるためだけに呼ばなくちゃいけなかった。彼は完全に没頭していたのね。」 ストールマンにとってみれば政治的なねじれなのであるが、そんな状況のことを思い出す。 「本を読むのが楽しかったんだ」と、彼は言う。「ぼくは本を読みたい、そして、母親はぼくにキッチンへ行って食事をして寝るようにと言う。そんな時には、ぼくは耳を貸さないことにしたんだ。ぼくが本を読んじゃいけない理由は分からなかったし。当時、なんで彼女がぼくにどうしろと言えるのか分からなかったし。基本的には、民主主義とか個人の自由とかについての概念について読んでいて、自分自身の血肉にした。子供がそういった原理からは離れてなければならない理由なんて見当たらなかったしね。」 専制的な当局に対する個人の自由に関する信念は、学校でも同様だった。11歳のときには、クラスメートよりも2年進んでいた。ストールマンは、公立学校でも才能のある生徒としてのよくある欲求不満に耐えていた。彼の母親が長々としたPTAの会合に初めて出席したのは、あのパズルの出来事からそう長いこと経ってはないころのことだった。 「彼は、白紙答案は絶対に拒んだの。」小さい頃の言い争いを思い出して、リップマンは言う。「高校卒業の前年に書いた論文は、西部における教師の4段階のナンバー・システムの歴史についてだったと思うわ。」 分析的指向が要求されることには何にでも才能がめぐまれていたストールマンは、勉強の手を広げていくうちに、理数系科目にひきつけられるようになった。とはいえ、一部の教師には一心不乱な様子と見えているものが、リップマンにはがまんできないものに見えていた。特に、彼女の息子が生まれつきそう向いている方ではない科目や研究分野と比較すると、理数系科目というのは学ぶ機会はたくさんありすぎるほどにある。10歳か11歳のころ、ストールマンのクラスの男の子たちは、タッチフットボールの公式戦に参加し始めるようになった。彼女は、息子が怒って帰ってきたのを覚えている。「彼ったら、しちゃいけないようにプレーしたがっていたのね。彼には協調のスキルが欠けていたの。」リップマンは回想する。「それで彼はすごく怒っていた。」 結局、彼女の息子は、その怒りで却って、理数系科目へと集中することになった。とはいえ、科学の領域では、彼の短気は問題だった。ストールマンは7歳までに計算の教科書を熟読して、大人には話を噛み砕いて聞かせてやる必要がほとんどないと思った。中学のいつだったか、リップマンが息子の兄貴分として遊んでくれるようにコロンビア大学の学生を雇った。その学生は、1回目で家族のアパートメントを後にして、もう2度と戻ってこなかった。「リチャードが頭ごなしに話をしていたんだと思うわ」と、リップマンは考えをめぐらす。 1960年代初頭までさかのぼって、母として他のお気に入りの思い出が、パズルの事件があったちょっと後にある。7歳のころ、離婚後クイーンズから居を移して2年の後、リチャードは、リバーサイド・ドライブ・パークのそばでロケットを打ち上げる遊びをやっていた。目的のない遊びだったものが、発射ごと毎回データを熱心に記録し始めるようになった。数学ゲームへの興味と同様で、その研究は、NASAの大きな打ち上げの直前のある日まであまり注意をひかなかった。リップマンは、見たいのかどうかを彼に聞いてみた。 「彼はぷんぷんしていたわ。」リップマンは言う。「彼が私に言ったことといえば、『でも、ぼくは、まだ発表していないんだ』って」。明らかに、彼にはNASAに知らしめようと何か本気で思っていたのね。 そんな逸話は、ストールマンの人生を貫くトレードマークとなる熱心さが、早いうちに表れていたことを物語る。他の子供たちがテーブルに寄って来たときも、ストールマンは自分の部屋で本を読んでいた。他の子供たちがジョニー・ユナイタスごっこをしていたときも、ストールマンはウェルナー・フォン・ブラウンごっこをしていた。「ぼくは変わっていたんだな。」ストールマンは、1999年のインタビューで、小さいころの自分を簡潔に要約した。「ある年齢を境に、ぼくの友人は教師だけになってしまった。」 それはまた、学校でのいさかいがふえることも意味していたが、リップマンは彼女の息子の情熱をかなえてあげることに決めた。12歳までに、リチャードは夏の間、サイエンス・キャンプに参加をし、学校は私立にした。ある教師が、彼を、コロンビア・サイエンス・オーナーズ・プログラムに入れるようにと勧めた。これは、ニューヨーク市の才能に恵まれた中高生のための、スプートニク以来のプログラムである。ストールマンは、課外活動をすることにし、すぐに、毎週土曜日、コロンビア大学のキャンパスへと通うようになった。 コロンビア・サイエンス・オーナーズ・プログラムで同級だったダン・チェスは、リチャード・ストールマンを、理数系科目への同じような熱望を分かち合っていた生徒のなかでも、ちょっと変わっていた、と思い出す。「ぼくたちみんなはオタクだった。でも彼はひときわ上手く適応できなかったんだ。」現在、ハンター・カレッジの数学教授となったチェスは思い起こす。「彼は非常に頭がよかった。ぼくは頭のいいひとはたくさん知っているけれど、彼はぼくの知る限りでは、一番頭がよかったね。」 コロンビア・サイエンス・オーナーズ・プログラム同窓会会員のSeth Breidbartは、それを裏づけるような証言をする。ストールマンとは、SFとそのしきたりへの情熱を分かち合い、彼の心をつかんだコンピュータ・プログラマである。彼は15歳のスポーツ刈りのストールマンを「めったにいない人物」と思い出した。特に15歳にしては、だ。 「これは表現するのが難しい」Breidbartは言う。「彼は近寄り難かったわけじゃない。彼はただ非常に強烈だったのだ。[彼は]非常に知識があったし、また、ある部分、抜け目がなかった。」 そんな表現は、こんな疑問を生む。「強烈な」とか「抜け目ない」とかいう形容詞は、今日では、単に思春期の行動異常として分類されるそれではないだろうか? 2001年12月、Wiredに載った「ジーク・シンドローム」という記事では、高機能自閉症とかアスペルガー症候群と診断された、科学的才能に恵まれた何人かの子供の人物像を描いている。Wiredの記事に記された親たちの回想と、リップマンが話してくれたそれとは、多くの点で不気味なほど似ているのだ。ストールマンさえしても、ときおり、精神医学の見直し論に走っていたのだ。Toronto Starに記された2000年時点のプロフィールでは、ストールマン自ら、「自閉症の境界線上」2とインタビュアに表現していた。それは、社会的にかつ感情的に孤立する傾向と、同じくそれを人生を通して克服していこうという、努力の長い道のりを説明するものだ。 そんな疑問は、もちろん、今日で言ういわゆる「行動異常」と呼ばれるものの当てにならない性質から生じている。「ジーク・シンドローム」の筆者スティーブ・シルバーマンによれば、アメリカの精神科医たちは、アスペルガー症候群を、幅広い行動の特質をカバーする妥当な包括的用語としては、つい最近まで受け止めてこなかった。未熟な運転技術や未熟な社会適応から、高い知性や、数字やコンピュータや規則体系への異常なまでの嗜好まで、その特質は幅を広げる。3 ストールマンは、この包括さの広い本質を考慮して、もし自分が40年後に生まれていたらそんな診断を受けていただろう、と言う。そして、彼のコンピュータ世界の仲間たちもまた同様に。 「そういうことだったというのも、ありうることだ。」彼は言う。「一方、その症候群の一面には、リズムに乗るのが難しいことがある。ぼくは、ダンスを踊れる。実際、どんな複雑なリズムでも乗るのが好きだ。まだ知るべきことが十分にあるのは明らかだ。」 チェスもそんなひとりとして、そんなふうに過去を診断する試みには賛成しない。「彼がそんな病気を持っていたとは思いもしなかったよ」と、彼は言う。「彼は、非常に社会性がなかったけれど、当時は、ぼくたちみんながそうだったんだしね。」 もう一方で、リップマンは、その可能性を受け容れていた。とはいえ、その疑いを補強するような、彼女の息子の幼少期の話をいくつか思い出していた。自閉症の際立った特徴は、騒音や色に過敏なことである。リップマンは、この点に関して、際立った逸話を2つ思い起こしていた。「リチャードが幼かった頃、彼をビーチによく連れて行ったの。」彼女は言う。「波まであと2〜3ブロック先という手前で、彼は2〜3度叫び声をあげるのね。何が起こっているのか、3度目まで理解できなかったわ。つまり、波の音は、彼の耳には苦痛だったのよ。」彼女はまた、色に関しても叫び声をあげるという彼の反応を思い起こして言う。「私の母は明るい赤い髪をしていたのだけれど、彼を抱えようとしゃがむといつも、彼は泣き喚いたの。」 リップマンは言う。近年、自閉症についての本を読むようになって、そんなエピソードが、偶然の一致以上のものであったのだと思うのようになった、と。「リチャードには、自閉症の子供の資質がいくらかあったように思うのね。」彼女は言う。「そのとき、自閉症についての知識があまりにも無かったことを申し訳なく思っているわ。」 とはいえ、やがて彼女の息子は順応するようになった、とリップマンは言う。息子は、7歳までには都市の地下迷宮のような地下鉄路線を調べて覚えて、地下鉄の列車の窓ガラスの前に立つのが好きになっていた、と彼女は言う。それは、列車に乗るたびに大きな騒音とつきあう能力が必要な趣味だった。「彼が嫌がるのは最初の音だけだったわ」と、リップマンは言う。「彼はまるでその音にショックを受けたようだったけれど、彼の神経はそれに順応する方法を身につけていったのね。」 たいていのことには、興奮や、エネルギーや、どんな少年にもある社会適応の技術を、息子は示していたんだと、リップマンは思い起こす。ストールマンの家庭を打ちのめした一連のトラウマな出来事の直後まで、息子は、内向的で感情的に届かないところにいた、と彼女は言う。 最初のトラウマな出来事は、アリスと、リチャードの父ダニエル・ストールマンの離婚だった。彼女と前夫は、息子の精神的打撃を修復しようと試みはしたが、その打撃は壊滅的なものであった、と彼女は言う。「何が起こっているかを最初に彼に告げたとき、彼は何も気に止めなかった。」リップマンは回想する。「でも、新しいアパートメントに引っ越したとき、その現実が彼の顔に直撃したの。彼が最初に言ったのは、『パパの家具はどこ?』だったわ。」 次の10年間、ストールマンは、平日は、母とマンハッタンのアパートメントで過ごしていた。週末は、クイーンズの父の家で。そういった往復をしているうちに、彼は、契約家族のスタイルを学ぶようになっていた。今日に至るまで、ストールマンは自分では子供を育てるべきではないと強く考えるようなっていた。ストールマンは、2001年初頭に亡くなった第二次世界大戦の退役軍人であった彼の父のことを語るとき、尊敬と怒りを両立させる。一方で、アリスの力になれるようにとフランス語をストールマンに学ばせるよう精神的に後押しした人物であり、もう一方で、いつも血も涙もなくこき下ろす方法を知っていた親なのである。4 「親父は、かなり怒りっぽくてね」ストールマンは言う。「怒鳴り声をあげることはなかったけれど、冷たく、めちゃめちゃにするようなやり方で、ひとを批判する方法をいつも見つけたんだ。」 母親のアパートメントでの生活の限りは、ストールマンは、さほどはっきりしていないわけでもなかった。「それは戦争だった」と、彼は言う。「『おうちへ帰りたいよ。』って、自分の悲運を嘆いていたものだった。自分がついに持つことがない存在しない場所を意味してね。」 離婚後最初の数年は、ストールマンは祖父母の家で平穏さに包まれることができた。10歳ぐらいの頃、祖父母が相次いで亡くなった。ストールマンには、その喪失が破壊的だった。「ぼくはよく遊びに行って、その優しい環境を愛していたんだ。」ストールマンは回想する。「大学入学前までで、ぼくが見つけた唯一の居場所だった。」 リップマンは、リチャードの親代わりだった祖父母の死を、第二のトラウマな出来事として挙げる。「それで、かなり彼はうろたえたのね。」彼女は言う。「祖父母とはかなり仲良くしていたから。亡くなる前は、彼はすごく外交的だった。子供たちの集団のリーダーになりえるようなタイプね。亡くなった後は、感情的にもっともっと内向的になっていったの。」 ストールマンにすれば、感情的に内向的なのは、単に思春期の苦痛を処理しようという試みなのであった。ストールマンは、彼の10代に「純粋な恐れ」というレッテルを貼って言う。ときおり、音楽を聴く人でざわざわしている人ごみの真中で、耳の聞こえない人であるように感じていた。 「他人が何を言っているのか、ぼくには理解できないんだろうな、と思うことがしばしばだった」と、ストールマンは言う。思春期の残りから大人の世界にかけて発作した、感情的な膨張を思い出して。「ぼくはその言葉を理解できたんだと思う。だけど、ぼくが理解できないその会話の表面化では、何かが進んでいたんだ。他の人が言うようなものに、他の人は興味がなんて、ぼくにはなんでだか、理解できなかったね。」 青春は、苦痛のすべてについて、ストールマンの個性の意識に働くような効果を持っていた。クラスメートのほとんどが髪を伸ばすようになった頃、ストールマンは短くしているのが好きだった。10代の世界全体がロックンロールを聴いていた頃、ストールマンはクラシックを聴いていた。両親や仲間のおかげで、熱心なSFファンや、雑誌Madや、深夜のテレビ番組によって、ストールマンは特異な人格を作り上げていった。 「おぉ、ダジャレね。」リップマンは、息子の10代の性格の記憶を思い出しいらだって、言う。「夕食の席では、彼がダジャレとして応じられないようなことは、言ってはいけないことよ。」 家の外では、ストールマンは、彼の天賦の才能を弄するような大人にはジョークを慎んでいた。最初のひとりは、ストールマンに、IBM 7094コンピュータの印刷されたマニュアルを手渡した、12歳のときのサマー・キャンプのカウンセラーだった。数や科学に魅せられていた10代ちょっとの子供には、そのプレゼントは神の贈り物だった。5 夏が終わるまでに、ストールマンは、7094の内部スペックに合わせたプログラムを紙の上で書き上げていた。実際のマシンでそれを試してみるチャンスが来るのかを心配して期待しながら。 最初のPCから10年も経ってもまだ、ストールマンが、彼のPCを手に入れるのは数年先であった。高校2年のとき、ついに初のチャンスが訪れた。ストールマンは、マンハッタンのダウンタウンにあった今はなきIBMニューヨーク科学センターで働くこととなり、高校を卒業した年の夏をプログラムを書いて過ごした。7094用のPL/Iというプログラミング言語で書かれたプリプロセッサである。「ぼくが最初に書いたのは、PL/Iだった。PL/Iプログラムでは大きすぎてそのコンピュータには合わなかった頃、アセンブラ言語で始めたんだ。」彼は回想する。 IBM科学センターの仕事の後には、ストールマンは、ロックフェラー大学生物学部門での研究室助手の地位を得た。彼は、すでに数学か物理の方へとキャリアを積もうとしていたのだが、ストールマンの分析的なマインドは所長に感激させ、その数年後に大学を去ることになる。リップマンは、思いがけない電話のことを思い出す。「それは、ロックフェラーの教授だったわ。」リップマンは言う。「リチャードがどう過ごしているか知りたがっていたわ。彼は、コンピュータに取り組もうとしているのに感激していたの。生物学者として自分よりも大成するリチャードには輝かしい未来があるって。」 ストールマンの分析スキルは、コロンビア大学の学部のメンバーも同様に驚かせた。ストールマン自身が彼らの怒りの対象になったときでさえも。「いつも、ストールマンは、講義1時間に1つか2つはミスを見つける。」Breidbartは言う。「で、彼は臆すことなく教授にすぐにそれを伝えた。それは、尊厳を踏みにじりはしたけれど、人気は得られなかったね。」 Breidbartの語る逸話は、ストールマンの皮肉な笑いを引き出す。「ときどき、ちょっとばかりむかつかされたなぁ。」彼は白状する。「でも、教師陣と同じ精神があったな。というのも、彼らは学ぶのが好きだから。子供は、ほとんど、そうではない。同じ方法のを除けば、最低限はね。」 土曜日の進んだ子供たちは、ストールマンに、社会性をより豊かにすることのメリットを、もっと考えさせるようになった。大学まではやく近づいたために、コロンビア・サイエンス・オーナーズ・プログラムのたくさんの生徒と同じように、ストールマンは、彼の望む学校を2つの選択にまで絞った。つまり、ハーバードかMITか。彼女の息子がアイビー・リーグに入りたいというのを聞いて、リップマンは懸念した。15歳の高校生のストールマンが、教師や事務員とやっていけるのかしら。1年前でさえ、アメリカ史、化学、フランス語、幾何学では、Aをとっていた。でも、ライティングの宿題をボイコットして、英語ではFだった。そういった失態はMITでは笑い種になる。ハーバードでも。どちらにも赤信号が灯っていた。 彼女の息子が2年生のとき、リップマンは、セラピストとアポイントメントをとった。ストールマンが論文を書きたがらないことや、教師陣とうまくやりたがらないことについて、即座に懸念を述べた。彼女の息子は、確かにハーバードに行くぐらいの知力があった。ターム・ペーパーを要求される大学の授業をやりとおせる忍耐力があるのだろうか。セラピストは、試してみるように提案した。もし、ストールマンがニューヨークの公立学校で1年間をやりとおせるなら、ターム・ペーパーを要求される英語の授業も含めて、ハーバードでもそれができるでしょう、と。ストールマンは2年生をやり遂げて、Louis D. Brandeisのサマー・スクールにすぐに入学した。これは84丁目にある学校である。そして、彼は必修の美術の授業を避け始めたのだ。 秋までに、ストールマンは、ふつうのニューヨーク市の高校生として、元に戻った。コロンビア大学での土曜日の勉強に比べて、授業中ずっと座っているのは簡単ではなかった。でも、リップマンは、彼の規則に従う能力を誇りを持って思い出す。 「彼は規則を強制されたの。でも従わなかった。」リップマンは言う。「私が呼び出されたのは一度だけ。それはちょっと奇跡ね。それは、計算の先生が、リチャードが授業を邪魔するんだというものだった。リチャードはいつも、先生の証明が間違っていると非難していたんだって。私は言ったわ。『で、彼のは合ってるんです?』その先生は言ったの。『そうなんです。でも、ぼくはそれをクラスに言うことはできないんです。彼らじゃ理解できないだろうから。』」 Brandeisでの最初の一学期が終るまでには、ことは終息していった。英語の評点で96点を得たことは、2年前に60点を取った烙印を雪辱した。よいものさしとして、ストールマンは、アメリカ史と上級計算とミクロ生物学では、一番いい点数を取ったのだ。最高は、物理で100点だったことだ。社会性はなかったけれど、ストールマンは、11ヶ月で、789人中4位でBrandeisを終えた。

課外では、ストールマンはもっと知性を働かせて自分の研究を追究した。平日のロックフェラー大学での研究室助手の仕事をやって、コロンビア大学の土曜学校への道すがらは、ベトナム反戦運動をやって。サイエンス・オーナーズ・プログラムの生徒が進学先の選択で話をしているところにで、ストールマンは、ついに、そんな世間話に加わることにしたのだ。 Breidbartは回想する。「ほとんどの生徒は、ハーバードかMITに行くものだった。もちろん、でも、アイビー・リーグの他の大学に進むものも少しはいた。そんな話題が教室を包み、リチャードはもう何も言えなくなっていた。ぼくは、彼がどんな人か知らなかったけれど、誰かが、彼に、どういうプランを追っているのかを聞いたんだ。」 30年後、Breidbartはそのときのことをはっきりと回想する。ストールマンが、彼がこの秋にハーバードに入学するんだというニュースを明かしたとたんに、教室の空気が固まった。それがきっかけとなったように彼はゆっくり口を開いて、自己満足な笑顔に変わっていった。 Breidbartは、言う。「彼は言外に言っていたんだね。『問題はない。キミらはぼくを邪魔者にはできなかったんだよ』って。」 脚注

|